在《蛟龙行动2》令人窒息的深潜场景中,核潜艇金属舱壁渗出的冷汗与屏幕外观众手心的潮湿形成共振。当舰长掏出那支磨损的铜制口琴,吹响《友谊地久天长》的瞬间,钢铁巨兽的腹腔里流淌出的不仅是音乐,更是中国军事电影从未如此具象化的精神图腾——在声呐警报与鱼雷轨迹编织的死亡蛛网里,艺术与科技完成了史诗性的灵魂共振。

一、军工美学的精密解剖

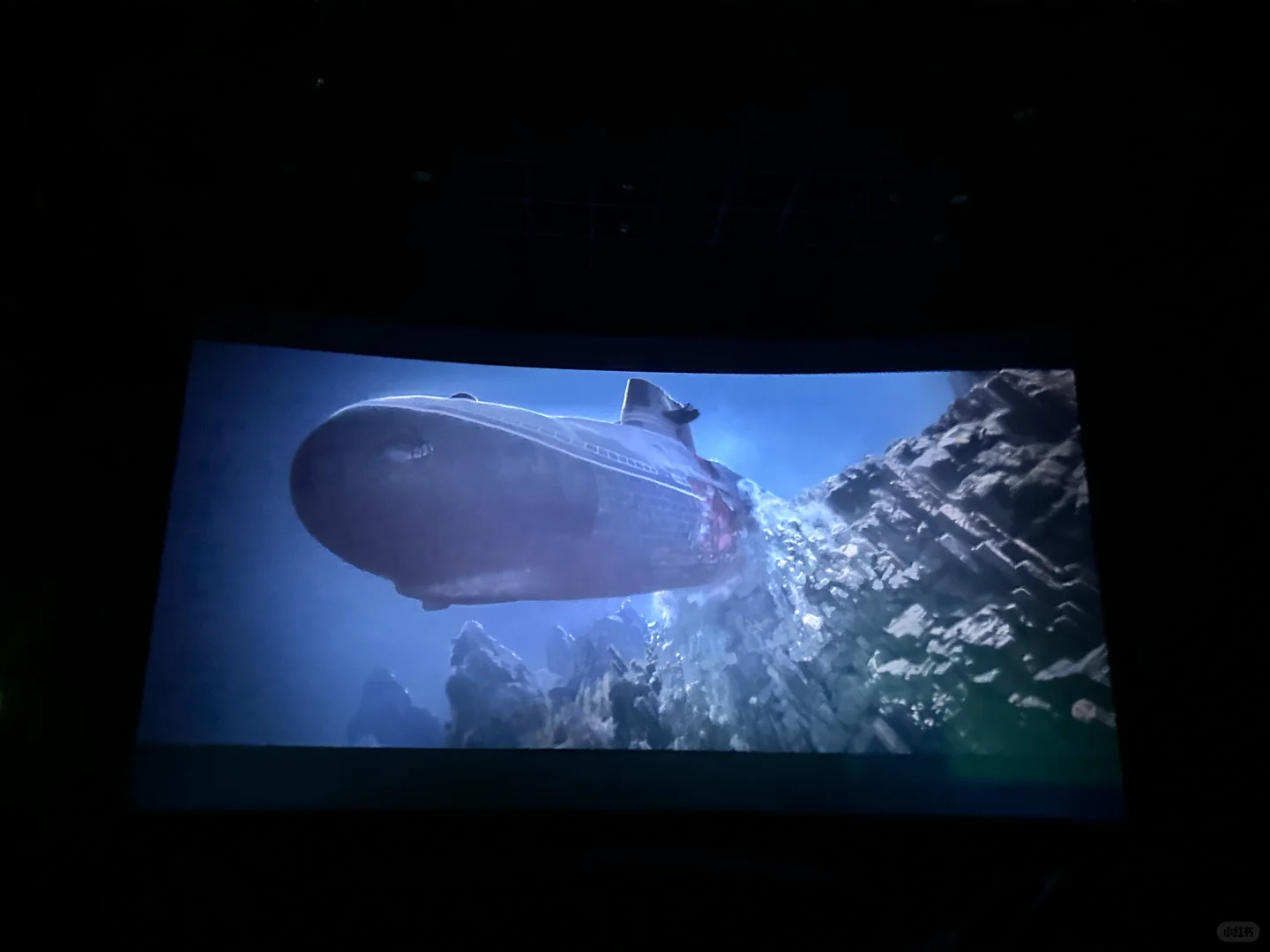

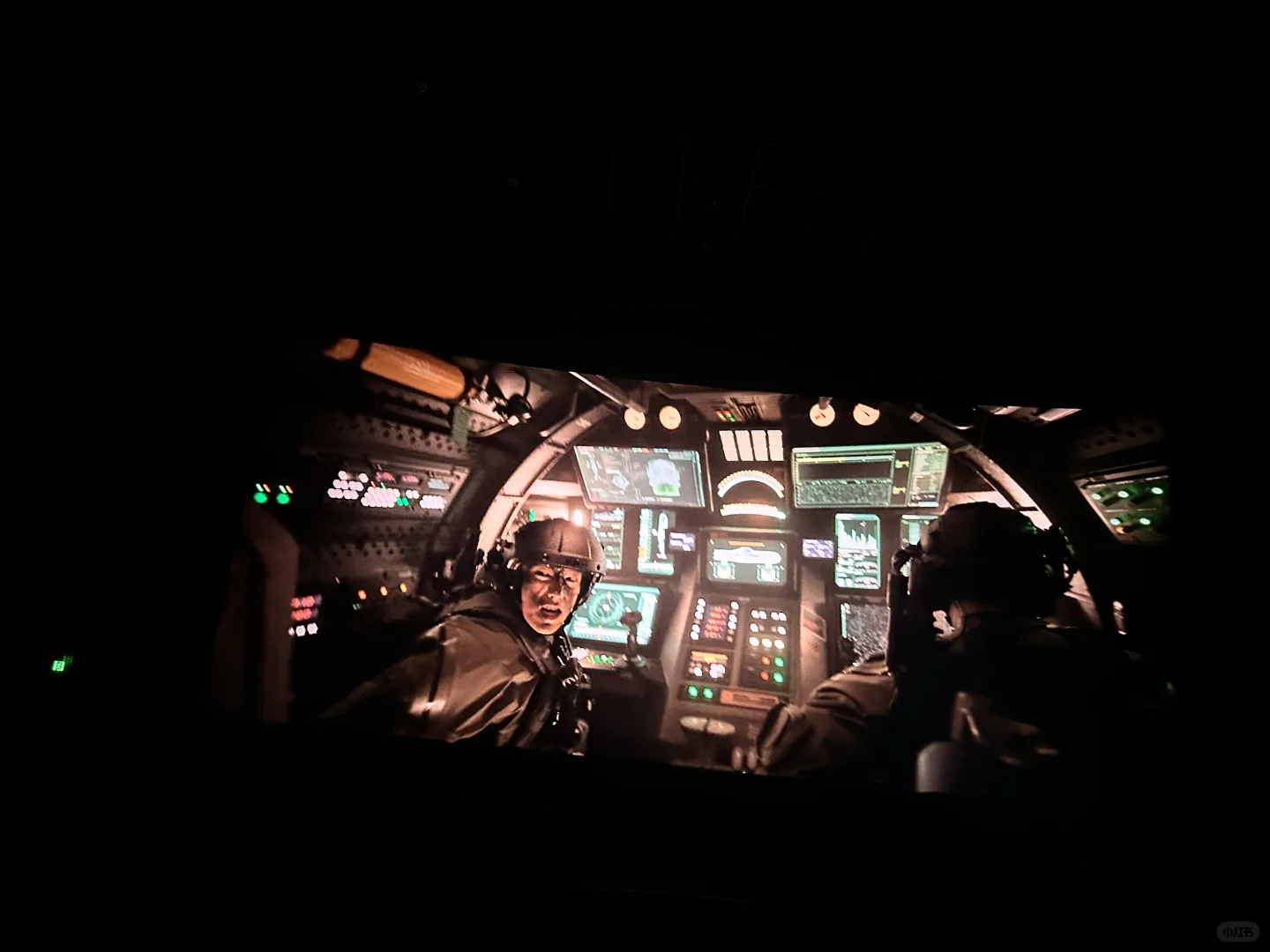

电影开场十分钟的装备展示堪称军事发烧友的饕餮盛宴:蛟龙队员的"钢铁侠"外骨骼装甲,每个关节处的液压装置都闪耀着数控机床打磨的冷光;声控指挥系统里跳跃的"三位数方位代码",如同现代战争密码学的诗意注脚。导演用显微镜头般的叙事精度,将反鱼雷鱼雷的磁性制导过程拆解为机械芭蕾——当磁吸装置在深海展开八爪鱼般的触须,观众仿佛看见《三体》中的"水滴"探测器在银幕具象化。

这种技术狂欢并非科幻奇观,而是建立在现实军工科技的透明化叙事。不同于好莱坞用全息投影和量子武器营造未来感,《蛟龙行动2》的科技美学扎根于现有军工体系:诱饵弹释放时的陶瓷破片雨,对应着现代潜艇战的"电子雾"战术;舱内布满管线的指挥中枢,每个闪烁的指示灯都在复刻真实潜艇的神经突触。这种严谨的工业质感,让电影成为流动的军事科技博览会。

二、去神性化英雄叙事

当主角团队在海底峡谷遭遇伏击,导演用近乎残酷的镜头语言撕碎战争神话:外骨骼装甲被鱼雷冲击波震出蛛网裂痕,战士蜷缩在管线缝隙中咳出带血的唾沫,维修兵老丁被高压水流切割的瞬间甚至没有慢镜渲染。这种反高潮处理颠覆了传统军事片的英雄叙事,将蛟龙队员还原为会受伤、会恐惧的"人",而非披着军装的超级英雄。

最震撼的莫过于核潜艇内部的空间政治学:三层铺位构成的垂直社会,厕所隔间改装的临时手术室,在管道夹缝中传递的压缩饼干。这些细节建构起现代战争机器的人性维度——当士兵们在淋浴间哼着走调的《军港之夜》,当轮机长用扳手敲击出《卡农》的节奏,铁血军魂被解构为具体而微的生命诗学。这种"去伟光正"的叙事策略,反而让牺牲精神更具穿透力。#大家的春节档 #春节档影评大赛#蛟龙行动2 #春节电影档 #春节电影推荐 #春节档电影 #春节档电影?